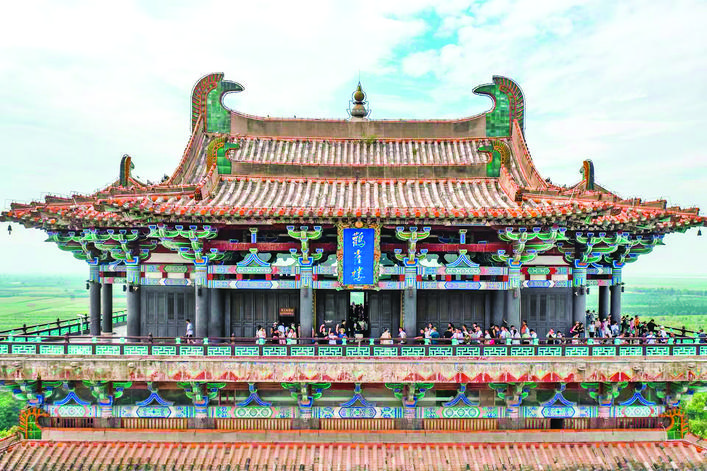

▲▶诗韵胜景

▲登高远眺

近日再登鹳雀楼,沿着石阶拾级而上时,耳畔讲解员的话语与河风交织,竟在熟悉的风景里品出了新意——原来千年诗韵里藏着的,不只是文字的平仄,还有山河地理的密码。

名楼新姿 古今回响

鹳雀楼,初名云栖楼,登楼可生腾空欲飞、一览天下小之感,后因常有鹳雀栖息于楼上而得名,自古以来便是一处引人入胜的景致。然而,除了这处美景外,鹳雀楼还藏着另一处鲜为人知的景观。

如今,重建后的鹳雀楼,不仅保留了“云栖”这一充满诗意的意象,更因一处难得的回声现象令人称奇。这一奇观并非刻意设计,而是当年重建楼时,一位工匠手拍灰尘,无意间发现的。现在,游人在楼下特定位置拍手,便能听到酷似鹳雀鸣叫的回响。听过普救寺里奇特的蛙鸣,再聆听这鹳雀楼下仿若鹳雀啼叫的奇妙回声,人们定会惊叹于这片土地的神奇,以及古今之间那微妙的巧合。这一偶然发现,亦为新楼增添了几分自然天成的意趣和古韵。

鹳雀楼坐南朝北,背倚中条山,前面是人工开凿的小湖“鹳影湖”。湖面以桥为脊、分两侧为翼,整体状若鹳雀展翅的倒影,故名“鹳影”,巧妙呼应了楼名的灵动意象。楼前楹联“凌空白日三千丈,拔地黄河第一楼”,上联状其气势,下联点其地理,精准概括了这座黄河流域唯一的四大名楼之独特地位。

鹳雀楼建筑外观为四檐三层,登顶需走369级台阶,暗合“步步高升”之意。内部因扩建为明三层暗六层,总高73.9米,比北周时期初建的30多米木质瞭望台更为壮观。众所周知,鹳雀楼始建于1400多年前的北周时期,由宇文护将军主持修建,初为军事瞭望台。北周和北齐在黄河一线大战数十年,此楼所在的蒲州城就是交战的最前线。唐至宋初,此楼因王之涣的《登鹳雀楼》一诗名震天下,这里成为文人登临抒怀的胜地。可惜在金元光元年(1222年),金兵与元兵争夺蒲州,楼毁于战火,仅存世约700年。此后漫长岁月中,古楼遗址因明嘉靖(1556年)关中大地震与黄河改道逐渐被湮没,直至1997年重启重建,2002年正式对外开放,续写千年风华。

鹳雀楼重建的意义不言而喻,它让承载千古诗词文化的名楼“复活”,成为黄河流域的标志性建筑,带动了当地旅游发展。而其重建过程也至关重要,从专家倡议、方案论证到施工建设,历经多年,凝聚了无数人的艰辛和心血,最终才让这一经典景观得以重现。

楼内乾坤 人文铺展

走进鹳雀楼内部,六层空间均以蒲州文化为核心,逐层铺展着华夏文明与楼体精神的深度联系。

一层“千古绝唱”,聚焦鹳雀楼的文化精髓——王之涣与《登鹳雀楼》。大厅迎面南墙,18米的硬木彩塑壁画“中都蒲坂繁盛图”,再现了大唐蒲州“依山傍河、楼阁栉比”的繁华景象,西城墙下蒲津渡浮桥与东郊普救寺遥相呼应。昔日作为“中都”,此地南北分别居住着达官显贵与平民百姓,当地流传的民谣“手把鼓楼往南看,二十四家翰林院”足见当年官宦云集之盛。东西壁画分别讲述鹳雀楼的起源——宇文护筑楼戍边,以及王之涣“旗亭画壁”的典故,奠定了鹳雀楼因诗而名的文化根基。

二层“源远流长”,追溯河东五千年文明。四面壁画串联起女娲补天、尧王禅位等上古传说,以及本地名人故事,彰显出蒲州的深厚底蕴。

三层“亘古文明”,深挖古时科技成就。从西侯度遗址人类文明之火开端,到尧舜禹盐湖采盐、中条冶铁,再到唐开元铁牛铸造耗用全国四分之一铁产量,这些都说明了河东的战略地位。

四层“旷世盛举”,以鹳雀楼为中心,梳理其历史脉络。从建楼初衷到历代兴衰,变迁一目了然。

五层“诗意蒲州”,凸显永济“诗歌之都”地位,展示历代与鹳雀楼相关诗词,让游客深切感受“诗楼互证”的文化魅力。

顶层“极目千里”,呼应王之涣的诗意。在此登临远眺,黄河奔流、落日余晖尽收眼底,沉浸式体验“欲穷千里目”的哲学意境,将物理登高升华为精神求索。鹳雀楼不仅是历史文化的载体,更成为激励人们超越自我的精神象征,“更上一层楼”的意象在此刻具象。

整座楼体以空间为轴、文化为魂,从诗韵到史脉,从科技到人文,层层递进,最终在顶层达成自然景观与人文精神的完美融合,让千年文明在登高望远中豁然开朗。

山河胜景 诗韵传承

站在鹳雀楼上,高处清风徐来。抬眼望去,鹳影湖碧波轻漾,湖边“双喜临门”的石刻在阳光下泛着温润光泽,藏着人们古今共通的美好祈愿。如此高度,视野愈发开阔,黄河由北向南而流,在眼前铺展成一条雄浑的缎带。

这里,黄河改道与地理变迁留下深深印记。鹳雀楼是黄河西移后择新址重建的,现址曾是古河道,离其不远便是蒲津渡遗址与黄河大铁牛,那是先民智慧与汗水的结晶。

此处黄河河道宽有三公里之多,水流平缓淡然,虽无壶口瀑布的磅礴怒吼,却多了母亲河的雍容沉静。河滩之上,新耕田垄在阳光下闪耀,麦田如绿毯向远方延展,与天际温柔相接。

俗话说“三十年河东,三十年河西”,正是黄河改道,河滩渐次裸露,才有了眼前这片沃土,芦笋、桃树、葡萄等蓬勃生长,绘就了“河东果园”的丰饶画卷。极目远眺,中条山如青屏横亘,尽头直抵黄河之畔,而对岸的华山在云雾中若隐若现,两山隔河相望,勾勒出黄河“几”字弯右下角最壮丽的轮廓。鹳雀楼地处于此,“两山夹河”的格局正是“中华”一词的渊源所在。

至此,话题自然落到王之涣的千古名句上。“白日依山尽,黄河入海流”,从前不解“白日”何意,听了导游讲解,才知其中藏着气候与地理的奥秘。“白日”并非夏日的炽烈,而是冬季特有的清冷。冬季傍晚,太阳受南移轨迹影响,从偏南的中条山后方沉落,加之冬日黄河水汽氤氲,阳光穿过薄雾时,便有了诗人笔下泛着白晕的景致。这“依山尽”的落日,缓缓没入青灰色山影,与“黄河入海流”的壮阔想象相映成趣、相得益彰。导游笑谈,当年王之涣被贬途中登楼,见黄河表面虽在此处平缓,实则暗藏奔涌之势,恰似他心中未灭的抱负。“欲穷千里目,更上一层楼”,是地理高度的攀升,更是精神境界的突破。

由此思绪不禁飘到鹳雀楼一层大厅的“旗亭画壁”壁画。冬日天寒微雪,王昌龄、高适、王之涣三人同游,相约旗亭,登楼会宴,以诗赌胜,成就文坛佳话。原来,《登鹳雀楼》的冬日暮色,早有历史伏笔。

站在楼上,俯瞰河滩沃野,终于懂得鹳雀楼为何能凭一首诗跻身四大名楼。诗因楼生,楼因诗名,当自然景观与人文情怀在此交融,黄河泥沙里早已沉淀了千年文化密码。从“三十年河东,三十年河西”的地理轮回,到唐时“胡汉交融”的铁人雕塑,从诗人笔下“更上一层楼”的精神力量,到今日河滩上的万亩良田,这片土地始终在时光中演绎着生命的坚韧与文明的传承。

千年后重踏此地,我们看到的不只是河山胜景,更是中国人骨子里的攀登精神。正如滔滔河水,历经曲折,终向大海。王之涣笔下的冬日暮色,藏着对生命不息、进取不止的咏叹。地理变迁与人文积淀,原就是这片土地并行的史诗。

下楼时,风过回廊,檐角铜铃轻响。回首,鹳雀楼飞檐在渐暗天幕上形成剪影,似振翅欲飞的鹳雀鸟。原来“更上一层楼”的寓意,从来都不只是风景,它是对这片土地上所有进取者的期许,是对千年诗魂的呼应:唯有不断攀登,方能见更广阔山河;唯有铭记来路,文明长河才能奔涌不息。

文字:薛丽娟

图片:薛丽娟

编辑:黄 敏

审核:马 燕

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0