马齿岩寺,又名樱桃寺,集宋金木构、清代壁画与红色记忆于一身,位于平定县东回镇马山村,原马山乡政府东南侧。2019年国务院将其公布为第八批全国重点文物保护单位。

在马齿岩寺内,2棵油松树引人注目,它们树干粗壮,枝繁叶茂,历经数百年风雨依然傲然挺立,宛如两位忠诚的守护者,默默见证着寺庙的兴衰变迁。秋冬之际,遒劲的枝干在寒风中更显古朴苍劲,与寺庙的古建筑群相映成趣,构成一幅岁月静好的画卷。

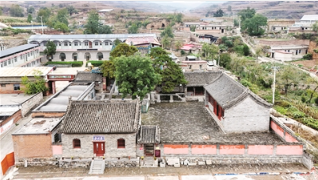

马齿岩寺坐北朝南,东西15.8米,南北36.78米,占地面积608平方米。始建年代不详,金大定二十九年(1189)补修,元至正年间(1341-1368)、明嘉靖年间(1522-1566)、万历年间(1573-1620)、崇祯四年(1631)以及清乾隆元年(1736)屡有重修。原为二进院落,现仅存一进院落,原有布局不详,现中轴线由南向北依次为天王殿、中殿,两侧建有掖门、东配殿和耳房。

马齿岩寺现存大殿为中殿,是金代遗构,为研究金代建筑形制提供了实物资料。它建在1.5米高的台基之上,为歇山顶砖木结构,面阔8米,进深8米,呈方形。大殿青砖砌墙,柱梁出檐,釉彩琉璃瓦覆顶。梁架结构为平梁对前后乳栿用四柱。梁架间均有彩绘。外檐斗栱为五铺作单抄单下昂。明间辟六抹槅扇门4扇,两次间设槛窗。殿顶为黄、蓝、青三种颜色的釉瓦覆盖,出檐瓦当塑有花纹图案,仰瓦滴水无尖,状似长扇。斗栱粗壮浑厚,飞檐挑角,气势轩昂。

殿内有4根立柱,粗细不等;前右金柱、后左金柱为扁平式方柱;后右金柱、前左金柱是两根未经斧凿的原木树干。正殿后墙辟过门。大殿左檐柱,敲击中空,如木桶制作工艺,由木板拼接箍成,外面有四道铁圈紧箍。

此外,马齿岩寺寺内存碑7通,石碣4方,均保存较好。两山墙和后檐墙保存有清代壁画32.95平方米,为佛讲经和俗家弟子献宝图。

除了古建筑,马齿岩寺还有着深厚的红色文化底蕴。1937年,刘伯承在寺内召开马山军事会议,指挥八路军129师在七亘两次伏击日军并大获成功,故马齿岩寺又被称为“七亘大捷指挥部”。

寺内的一些房间和角落,至今仍能让人感受到当年革命斗争的紧张氛围。这些红色印记与古老的建筑、精美的壁画相互交织,使得马齿岩寺不仅成为研究古代建筑艺术和宗教文化的重要实物资料,而且成为传承红色基因、进行爱国主义教育的生动课堂。

如今,每当人们走进马齿岩寺,在欣赏古建筑的恢弘与壁画的细腻之余,也能深切体会到那段波澜壮阔的革命历史,感受到古建筑与革命旧址融合所带来的独特文化魅力。这种融合并非简单的叠加,而是历史长河中不同时期文化在同一空间的自然沉淀与有机共生。

古老的寺庙为红色历史提供了庄重的见证场所,而红色记忆则赋予了这座古寺新的时代内涵与精神力量,使其在岁月的流转中始终保持着鲜活的生命力,成为连接过去与现在、历史与艺术的重要文化纽带。

供稿:吴 琦

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:马 燕

终审:闫俊峰

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0