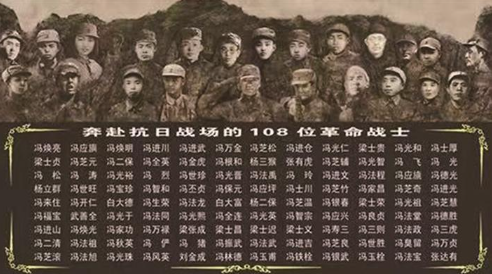

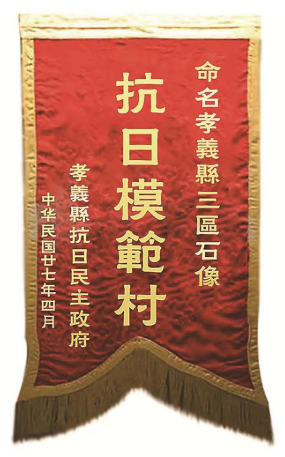

在孝义市档案馆,档号为03-9・3-001的两张照片,静静承载着一段烽火岁月。第一张中,红底黄字的锦旗历经八十余载风霜,“命名孝义县三区石像 抗日模范村 孝义县抗日民主政府 中华民国二十七年四月”的字迹仍力透纸背,那是孝义县抗日民主政府在1938年4月的嘉奖;第二张中108名革命战士的名单,揭开了石像村获此殊荣的缘由。透过这两张照片,“抗日模范村”石像村的热血往事,正缓缓向我们走来。

该档案由孝义市档案馆提供,档号为:03-9・3-001。

1937年“七七事变”后,共产党、八路军来到孝义,中共孝义县委和八路军115师补充团曾驻扎在石像村。宣传队挨家挨户动员村民,散传单、写标语,向群众宣传抗日救国的道理,号召大家在国家生死存亡之际团结起来,共同抗击日本侵略者。同时,发动群众斗争恶霸、开仓济贫,让村民们真切地感受到了正义与力量,爱国主义的觉悟在每个人心中被迅速点燃。

该档案由孝义市档案馆提供,档号为:03-9・3-001.

一时间,小小的石像村掀起了空前的抗日热潮。男人们争着报名参军,女人们连夜纳鞋底支援前线,村民们甚至把粮仓的钥匙都交到了村干部手上,全力支持抗战。“抗日”的种子在石像村的土地上迅速生根发芽。从1937年底到1938年春,短短两个多月的时间,就有108人毅然投身八路军部队,几乎每户都有一人参军,占了当时村里人口的五分之一。其中,最小的参军者冯万金只有十二岁,他扛不动步枪,就死磨硬缠当上了决死队通讯员。然而,战争是残酷的,最终23位英雄血洒疆场,他们用生命和热血,在这块红色的土地上,谱写了一曲曲壮丽的民族壮歌。

在石像村的抗日故事中,还有许多令人敬佩的人物。冯全英,18岁组建村妇救会,顶住封建压力投身抗日,还带动家人参与其中,后任县妇救会秘书等职,建立健全妇救组织、举办培训班。她曾不幸被捕,但成功越狱,继续投身抗日事业,却在1943年因劳累过度胃病复发逝世,年仅24岁。老皮影艺人冯庭荣更是令人动容,他把四个儿子都送上了战场。大儿子冯进武被汉奸告密,在太原被军犬活活咬死;二儿子冯进川是侦察参谋,22岁牺牲在汾阳;四儿子冯进仓在运城战役中牺牲;只有三儿子冯进文活了下来。还有冯光仁三兄弟,老大冯光仁在日军细菌战中牺牲,老二冯光智在拼刺刀时被捅穿身体,只有老三冯光礼幸免于难……

抗日战士冯松在“报国亭”上所书的对联“人人爱国奋勇救国捍卫全民族,家家仇敌齐心参战击败侵略者”,如同一面猎猎作响的战旗,生动展现了石像村全体村民在抗战时期那股炽热的爱国豪情与不屈的战斗精神。为了表彰石像村人民对抗日战争的卓越贡献,孝义县抗日民主政府于1938年4月授予了石像村“抗日模范村”的称号。1985年,为纪念中国人民抗战胜利四十周年,孝义县人民政府在此建立了“报国亭”。2011年,“报国亭”扩建为“抗日模范村纪念馆”,成为孝义市第一座红色纪念馆,它不仅是对那段历史的铭记,更是对后人的一种激励。

这些故事,都是石像村老一辈人一点点攒下来的记忆。从八路军来到这里的那天起,“爱国”两个字就深深刻进了村里的石头里、融进了村民的血液里。如今“报国亭”依然矗立在山上,每当风吹过,仿佛还能听见当年村民们送儿参军时的叮嘱,听见战士们出征时的呐喊,那是属于石像村,也属于整个中华民族的精神回响。

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:马 燕

终审:闫俊峰

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0