《汾酒史话》第一卷“旨酒长源”刊载的“甘露堂”酒瓶

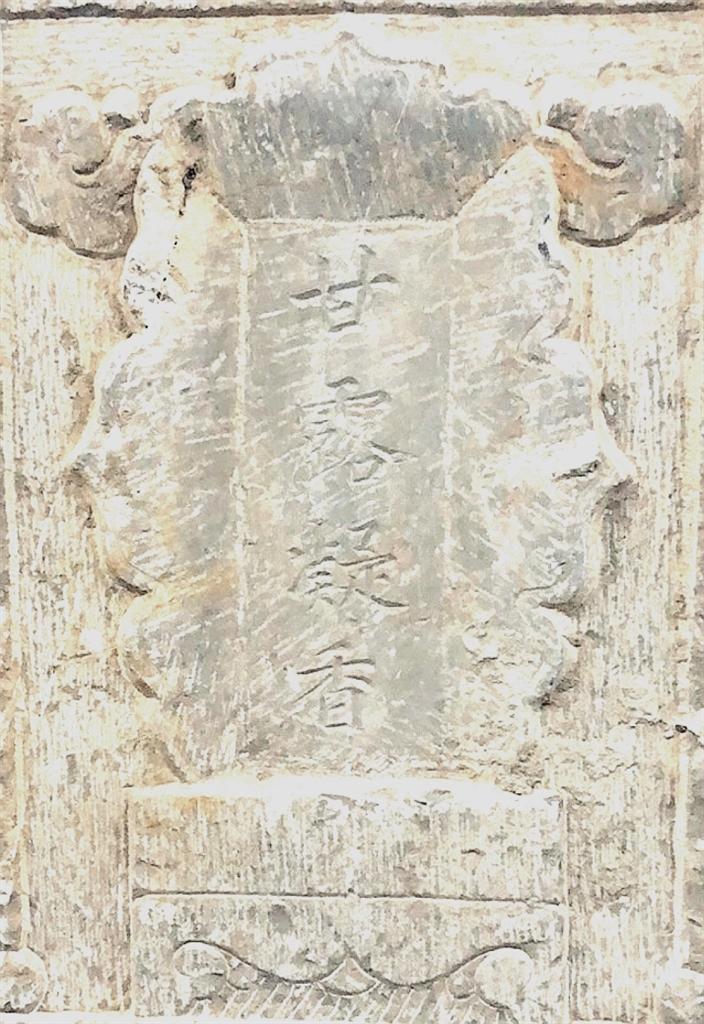

祖庭白酒研究院收藏的明代石刻“甘露凝香”

光绪十年(1884),汾阳太平籍举人曹树穀编纂的咸丰版《汾阳县志》付梓,书中全文收录了他本人原创的八首《汾酒曲》。正因了这八首诗,汾酒文化专家任志宏先生评价说是:“自觉地关注山西汾酒文化、研究汾酒文化、对汾酒文化的整理做出贡献的第一人”。笔者也曾专门作文分析过这八首诗,并认为曹树穀确是“中国历史上第一位汾酒文化专家”。

《汾酒曲》第二首中提到一处饱经沧桑的酿酒字号——“甘露堂”。全诗如下:

甘露堂荒酿法疏,

空劳春鸟劝提壶。

酒人好办行春马,

曾到杏花深处无?

为便于理解,笔者进行了通俗地试译:

甘露堂前久不闻香荒草杂芜,

春鸟长啼声色凄婉肠断天途。

远道而来春马蹄迟扬鞭一呼,

杏花深处是否还有文君当垆?

原诗注有“曲洧旧闻张能臣记天下名酒有汾州甘露堂”一句。《曲洧旧闻》是南宋朱弁出使金国被扣留时期写的一本文言散文笔记集子,其中追述张次贤(能臣)所录北宋名酒及文人酒类轶事,为我们留下了不少珍贵史料。

以上只言片语算是对甘露堂酒的几处历史交代。然而汾州“甘露堂”因何得名、所酿何酒,则勾起我们的深思!

甘露,本意指甘甜的雨露。因《瑞应图》说“甘露,美露也。神灵之精,仁瑞之泽,其凝如脂,其甘如饴,故有甘膏酒浆之名。”古人认为是吉祥之物,与醴泉、嘉禾等并列。《列子》说:“庆云浮,甘露降。”《老子》说:“天地相合,以降甘露。”甘露由此居然“登堂入室”,成为古代天下大治、祥瑞之征。历史上有名的“甘露之变”就是借助“观赏石榴树上夜降甘露之瑞兆”而设计的政变圈套。封建时代,甘露逐渐与政治缔结裙带,为历代帝王孜孜追求的一种神物。

对中国历史感兴趣的不妨查一下,有多少皇帝直接把“甘露”作为年号,就不难理解了。汉武帝和乾隆帝还都心照不宣地建过一个叫“铜仙承露盘”的皇家景观,干什么?要是万一哪天普降甘露,作为天子,要是承接不住,可不是麻烦事嘛!

那些帝王贵胄,嫉妒着《山海经》里“甘露是饮”寿享800岁的山氓,神往着庄子《逍遥游》里“不食五谷,吸风饮露”姑射山神仙,践行着唐代“以盘收取,煎如饴,令人延年不饥”的指令,于是乎甘露又被历代披上了道医“长寿”的神秘外衣。国医大师李时珍的话大抵是应该相信的。他老人家也说,甘露这东西,“食之,润五脏,常年不饥神仙”。

其实,早在汉代,那个有名的无神论者王充说“甘露下,是则醴泉矣”。真是一语道破天机。天降甘露,化为醴泉,酿而为酒,泉清酒旨。所以,甘露,或如别名“天酒”“神浆”般,自然也成为美酒的代称。同样,我们在宋代《酒名记》里也找到了那种邓州特产,酒名就叫“甘露”。明代《酒概》则干脆将甘露堂酒记载为“河东出汾州甘露”。

言归正传。如果你徜徉于古汾州杏花村里,那么有一处中国白酒界著名的酿酒遗存不得不看,那就是杏花村汾酒作坊。《汾酒史话》记载,甘露堂酒得名于汾阳城内的甘露泉。酒也好、泉也罢,笔者认为其得名还是应瑞兆而寄美愿罢了。1875年,宝泉益酒坊就是在甘露堂旧址上建起来的。据近年实地考证,汾州“甘露堂”酒坊就位于杏花村芦家街旧宝泉益(汾酒作坊)之西。其“申明亭”“古井亭”的名号与门头上的“宝泉”石雕,想必诸位也有耳闻。就是说这里的水特别好,酿出的酒也是驰名四海的。宋词有“甘露醴泉天降,琼浆玉液仙方”的佳句。至今嵌于外墙上的石刻《申明亭酒泉记》里就明确写道“有井泉焉,其味如醴,河东桑落,不足比其甘馨;禄裕梨春,不足方其清冽”。曹树穀也不无自豪地说:“申明亭畔新淘井,水重依稀亚蟹黄”。

细考“甘露堂”其名,有三点可以说明。

一是所产美酒以当时州郡戎司总所的堂室得名,至于其规制及运作模式等详情待考。同类的如清心堂酒、介寿堂酒、燕凯堂酒、百礼堂酒、共军堂酒等。这种酒大多是官库公厨所酿——不过还有别于法酒库、内酒坊等——不会上市公开售卖,多用来公务接待或作为当地土产馈赠政要嘉宾。二是堂室以天降甘露、福泽久远为休征命名,兼具长寿寓意。如王十朋所说的重庆夔州甘露堂和湖南桂阳州甘露堂。曾官提举河东常平的北宋诗人李之仪写过一首《甘露堂歌》,一句“使君置酒甘露堂”,正是说的某年盛夏州郡长官邀请自己品鉴“甘露堂”美酒而留下的佳话。结合《酒名记》和《曲洧旧闻》成书年代推断,汾州“甘露堂”应该是北宋中晚期诞生的官办山西名酒老字号。三是如今祖庭白酒研究院收藏的明代石刻“甘露凝香”和民间收藏的清代木匾“甘露生香”等物证,不但兑现了“甘露凝如膏”的史料记载,也是“甘露堂”这块金字招牌绵延不绝的力证。需要强调的是,由于当时的生产工艺局限还不能量产蒸馏酒,所以“甘露堂”酒也只能是米酒。

自此,汾州“甘露堂”作为北宋以来官用贡酒,与山西当时盛行的大路货干酢酒,太原府所产玉液、静制堂酒,隰州琼浆,代州金波、琼酥等,一并作为山西特产“长寿水”,位列宋代名酒自然也就不足为奇了。“甘露堂”虽然时过境迁,却与太符观一道,成为道家福泽下汩汩流淌的美酒甘泉。

文字:车海玉

编辑:苏东峰

审核:马 燕

版权所有©山西文化旅游网 ICP : 晋ICP备2021017959号 员工查询

全部评论0